朝に少しZoomで相談にのらせて頂きました。

やはりブレてない人は、やることが増えて混乱したとしても、キーワードを整理しつなげればすぐに腹落としてくれます。

そのまま日曜日は生成AIのセミナー資料の整理・整頓をしていました。セミナーで扱うテーマも普及とともに細分化されています。

改めて整理し直してみると、かなりすっきりとした構成に仕上がりました。

具体的には「基礎・トレンド編」「業務効率化編」「ネット集客・マーケティング編」「事業計画作成編」「アイデア発想収束編」の5編です。

それぞれのテーマが独立しているようでいて、相互に関連し合っているところも面白いです。

例えば、業務効率化で培ったAIの活用方法が、マーケティングやアイデア発想にも応用できるといった具合です。

特に今回は「業務効率化編」の内容を濃くしました。

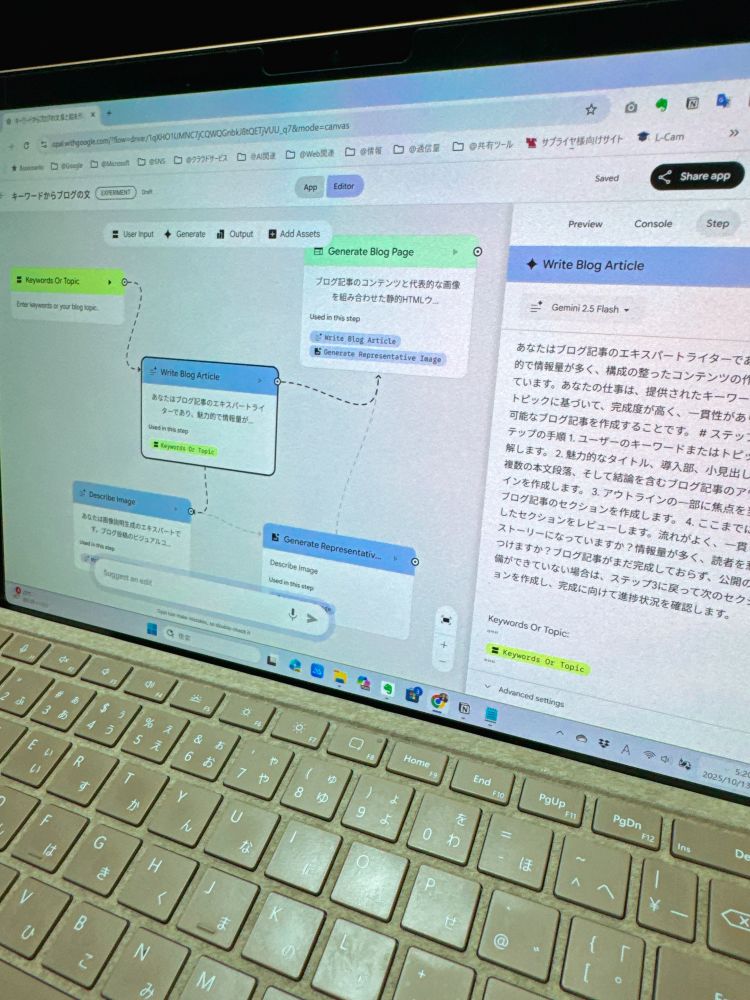

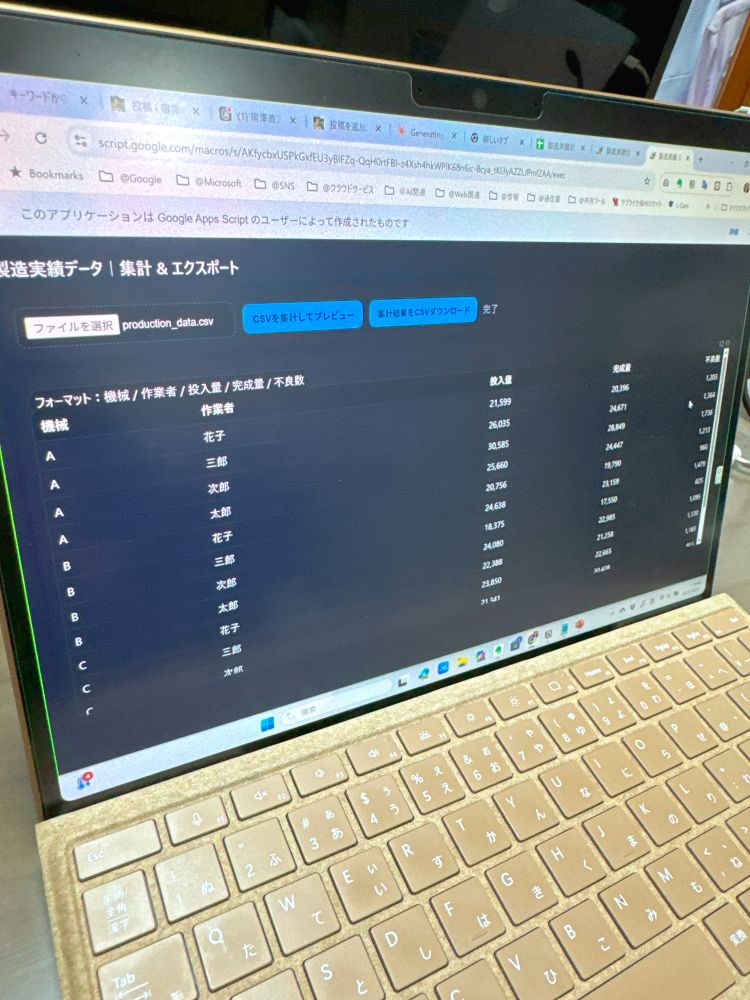

特にGASによるデータの加工や、ノーコードのAIワークフローであるGoogle「Opal」やOpenAI「AIエージェントエディタ」も入れました。

これらで業務を自動化する流れがこれから熱くなると思っています。

AIワークフローはDify、n8nがよく知られていました。

たしかにノーコードでの業務の自動化はできるのですが、非エンジニアはやや難しく感じるところもありました。

新たに登場したGoogleのOpalは、普通のプロンプトで作業をブロック(ノード)つないだ自動化のひな形を作ってくれます。

それを手直しや追加することで簡単に作業自動化のミニアプリができます。

また、同時に力を入れているのが、ワークショップを組み合わせた形式です。

例えば「ネット集客・マーケティング編」では、Canvaと組み合わせて成果物作成を体感できるところまでいきたいです。

これらをもとに、鳴海商工会、東浦町商工会、春日井商工会議所、蒲郡商工会議所などで連続セミナーを開催させていただく予定です。

正直なところ、自分自身はワークショップの進行があまり得意ではありません。

研修などと違ってセミナーは当日にならないと参加者のレベルが掴めないことが大きいです。

しかし、参加者の方々が実際に手を動かして「触ってみた」という感覚を得ることは、その後の活用につながることも実感しています。

単に話を聞くだけではなく、実際に体験することで、参加者の方々の目の色が変わる瞬間を何度も目にしてきました。

この「体験」の価値こそが、私が苦手意識を乗り越えてでもワークショップに挑戦する理由です。