名古屋市新事業支援センターでのIT担当マネージャー業務、そして午後からは名古屋信用保証協会での出張相談でした。

生成AIの相談がどっぷりと多かった一日でした。

最近の生成AI相談の中で、特に進化を感じるのが画像や動画生成の分野です。

SoraやVeo3といったツールを使えば、かなり安定した動画が簡単に作れるようになってきています。

動画を作ってSNSなどで発信していきたいというニーズは本当に多くあります。

実際に相談者ご自身の写真から動画を生成してお見せすると、皆さん驚かれます。その反応を見るのは私としても楽しい瞬間です。

ただ、少し気づいたことがあります。それは、美容師、エステティシャン、整体師の方といった、プロの技術を持つ方々の言葉です。

みなさん一様に「すごくリアルで素晴らしいけど、少し違う」と言われます。

具体的には、力の入れ方や手の置き方。これがプロから見ると少し違うから違和感があるというのです。

素人の私から見れば違いが全く分かりませんが、プロから見れば「やってはいけない」ような手の使い方や力の入れ方の動画になっているとのことです。

これは考えてみると重要な問題です。

もしこの動画をSNSで発信したとすると、見る側も何となく「これはプロの技ではない」という感覚を持ってしまう可能性があります。

画像生成はかなりリアルに近くなっていても、動画というものになると当然ごまかしも効かないので、細かい綻びがまだ見えている状態だと感じました。

やはりプロの技を表現する動画を作るのは、現時点ではまだ難しいのだと思います。

では、どう活用すべきか。

なんとなくのイメージを動画で表現して、理解をしてもらう助けにする。そのような位置づけになるのかなと思いました。

完璧な再現を目指すのではなく、コンセプトやイメージを伝えるツールとして使うということです。

以前、マクドナルドのCMが炎上したことがありました。「不気味の谷現象」といわれ、実写に近くなった故の微妙な違和感が原因とされています。

出来上がった成果物を、実際に見るターゲットとなる人、もしくはプロの目で確認することは大切だと改めて思いました。

技術の進化は素晴らしいですが、その使い方には気をつけないといけないですね。

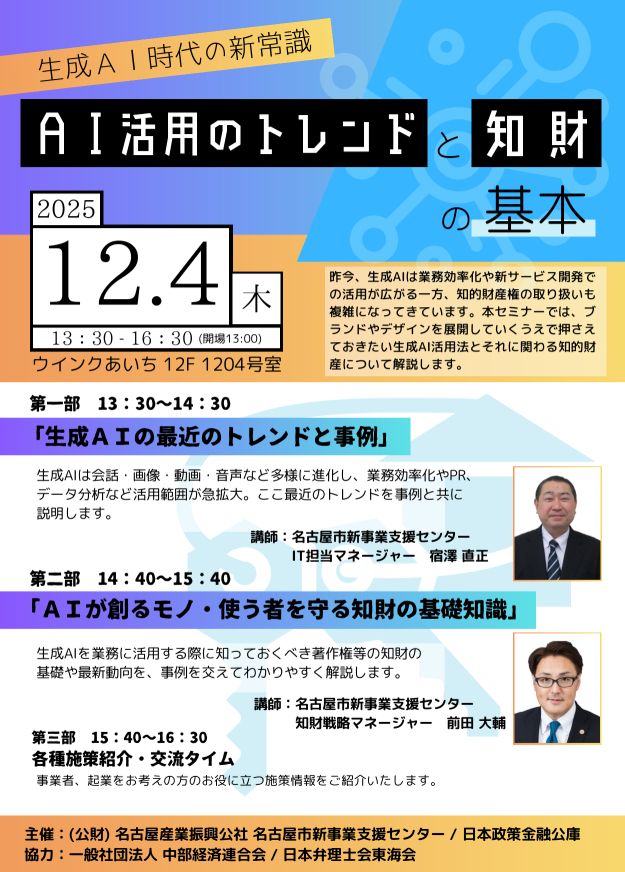

名古屋市新事業支援センターで自分としては今年最後の生成AIセミナーを行います。

また、知財のマネージャとのコラボなので生成AIのリスクも学ぶことができます。お時間のある方は参加してみてください。