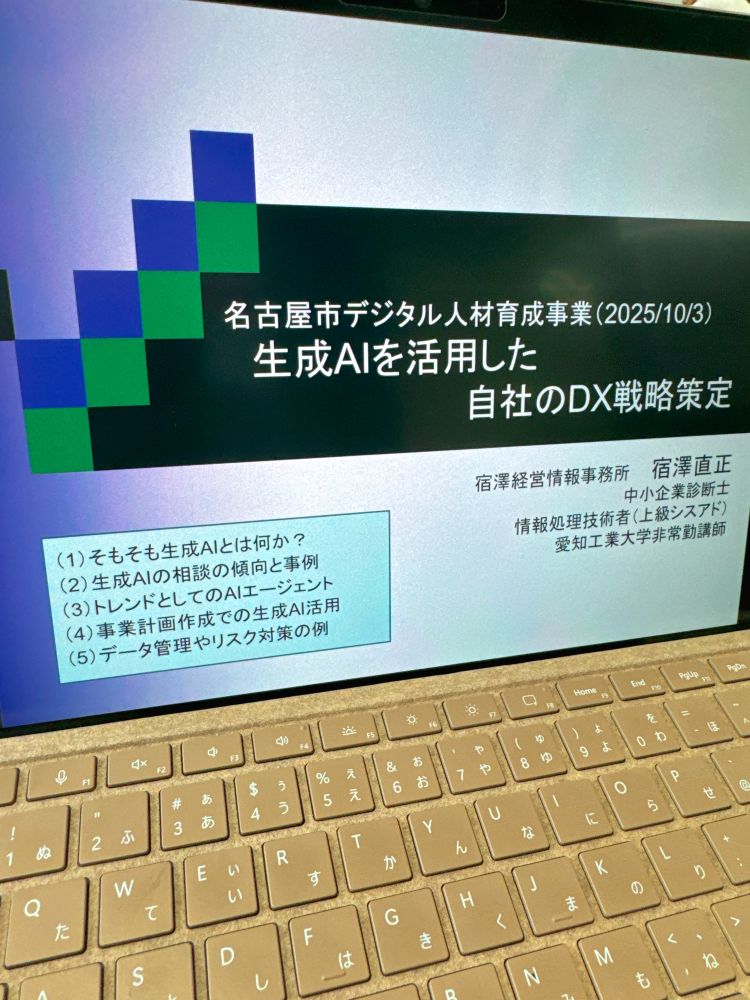

名古屋市の「デジタル人材育成事業」の一環で、名古屋工業大学で「生成AIの活用事例や動向」の話をしてきました。

第1部では名古屋市立大学の鵜飼先生が「AIマネジメント」について話されました。

この事業は昨年も担当させていただきましたが、昨年は名市大単独での開催でした。

今年は名工大と名市大が一緒になって講座を展開しており、技術部分を名工大が、マネジメント部分を名市大が担当しているそうです。

私が担当した第2部では、実際に生成AIの相談対応をしている立場から、相談傾向や相談事例があるかということをお伝えしました。

昨年は約500件ほどの相談対応をしていますが、そのうちの8割ほどが生成AIに関するものになっています。

ただし、これは生成AIそのものについての相談は一部です。

それよりも、業務効率化やネット集客といった問題解決の相談を掘り下げていくと、生成AIに絡むという内容です。

生成AIと関わるようになって2年半ほど経ちますが、できることの幅が確実に広がっています。

ますます相談場面で問題解決ツール、生産性向上ツール、そして自分への問いかけツールとして活躍する場面が増えています。

ちょうど前日にOpenAIのSora2が発表されたこともあり、そのデモも少しお見せすることができました。

これまではGoogleのVeo3が動画生成としては非常によくできていて驚いていました。

しかし、Veo3は日本語の音声生成はできませんでした。それがSora2では見事に日本語音声も生成しており、更なる驚きです。

また、Claudeもsonnet4.5にバージョンアップして、また一段と賢くなりました。

生成AIでできることがどんどん広がり、これまでできなかったことが普通に問題解決や生産性向上につながるようになってきています。

自分がセミナーで話すときに気を付けていることは単なる生成AIの使い方の紹介にならないことです。

生成AIがどのような場面で問題解決や生産性向上につながるのか、人はどのように生成AIと向かい合って行くのか…という視点が大切だと思ってます。

日々のブログに書いている内容です。