日本テクノセンターで「提案書・企画書のための図解手法」研修の配信でした。

この図解手法は自分が長年続けているテーマですが、生成AIの図解能力が急速に高まったことで、内容が大幅に入れ替わっています。

受講者の皆さんの関心も高く、ありがたいことにかなりの参加者で、生成AIで図解や資料作成の期待が大きいのだと感じます。

現在、図解手法研修でのAI活用は2つあります。

まず、スライド生成です。

今はまさに百花繚乱で、老舗のGammaやイルシルから、FeloやGensparkなどのエージェント系AIまで、たくさんのツールがあります。

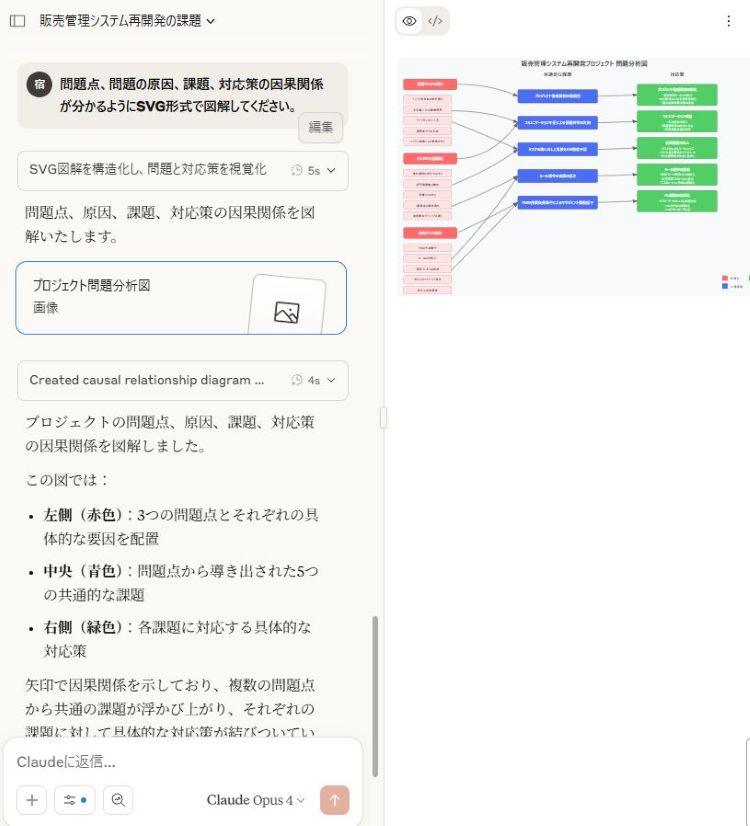

次は図解そのものの生成です。特にClaudeの能力は素晴らしいです。またNapkin以外にFeloにも図解作成エージェントが登場です。

受講後のアンケートを見ても、これらへの関心の高さを改めて感じました。

しかし、研修を進める中で危機感も感じました。

当たり前の再確認になりますが、例えばKJ法で図解を一気にAIで作ることができてしまいます。

ここで問題なのは、KJ法で最も大事な試行錯誤のプロセスを飛ばして図解を作ってしまうことです。

試行錯誤で得る気付きが得られないまま先に進んでしまうのです。

これは図解に限らず、他の生成AI活用でも同じことが起きると思います。

これまで自分は「AIで成果物を作っても、その使い方を間違えなければ大丈夫」と思っていました。

しかし、試行錯誤のプロセスが抜けてしまうリスクにも目を向けなければいけないと感じました。

人の成長を止めてしまうAI活用は正しいAIの使い方ではありません。

自分も成長出来るアプローチとして「自分の作った成果物と生成AIの成果物のギャップを分析する」があります。

素晴らしい癖のない一般論である生成AIの回答が手本になる場面は確かにあると感じます。

生成AIは効率化やスピードアップに使われることに視点がおかれることが多いです。

ただ、DXは「人の幸せ」のために行う一環として、AIは「人の成長」のために使う視点を持ちたいです。