午前中は溜まった事務処理を終わらせ、午後から頭をサッパリ「2分刈り」にして、そして選挙に行ってきました。

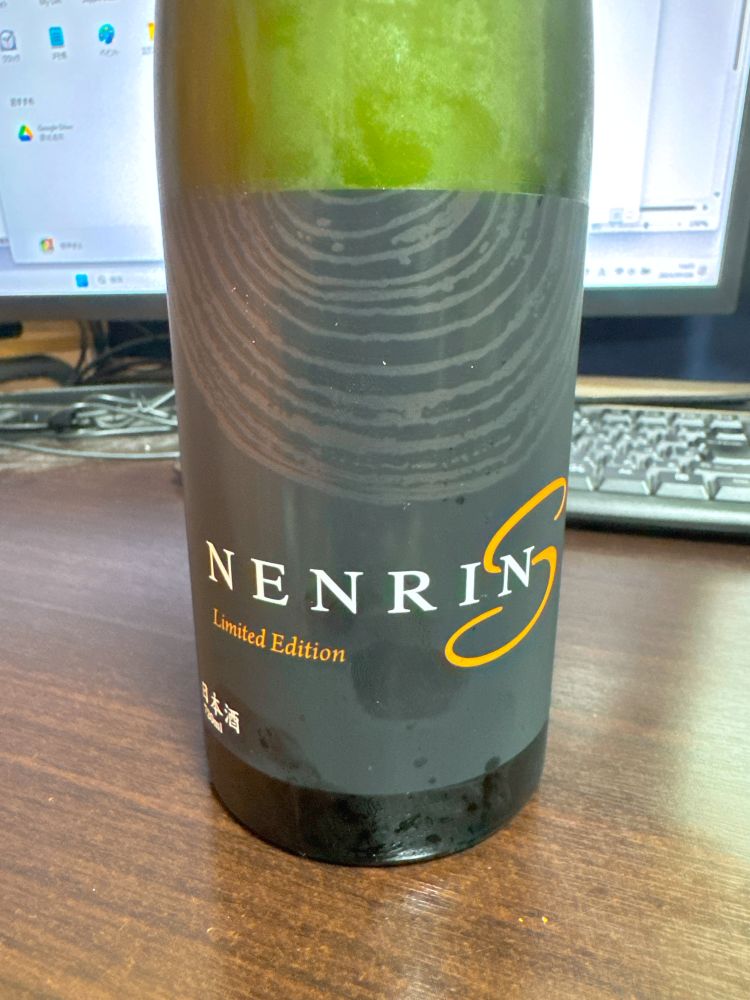

戻ってきて、久々に「自宅呑み」しながら、まったりブログを書いています。

今回の選挙もですが、ソーシャルメディアでの情報発信について考えることが増えています。

例えば、ソーシャルメディアとマスメディアの関係性です。

情報発信の大きな転機は、Web2.0の考えのもと誰もが情報発信できるようになったことだと思います。

ブログやSNSの普及により、これまで情報を受け取る側だった自分たちが、発信する側にもなれるようになったのです。

この変化により、マスメディアだけでなく身近なソーシャルメディアからの情報を判断材料にするようになりました。

ソーシャルメディアという自分と同じ目線の判断材料は嬉しいです。

しかし、この後にまた意識の変化が起きています。

FacebookやInstagram、Google、Twitterといったソーシャルメディアが、マスメディアを上回る巨大な力を持つようになりました。

皮肉なことに、情報発信の民主化を目指していたはずのSNSが、新たな権力構造を生み出してしまいました。

現在では、言いたいことが言えなくなるケースも見受けられます。

もちろん、何でも自由に発言していいわけではなく、一定の規制は必要です。

ただ、その規制に疑問を持つ人々から生まれたのが、巨大なプラットフォームに依存しない分散型コンピューティング、いわゆるWeb3です。

今、マスメディアが劣勢な立場に置かれることがあるのも、似た背景があるのかもしれません。

マスメディアが大きな力を背景に特定の意見を押し付けようとした場合、それに疑問をもつ人たちも増えてきています。

ソーシャルメディアに慣れた人たちは「これはおかしい」と反発するようになったのです。

小さな力であっても、それが集まれば巨大な力になります。現在の選挙結果なども、そうした力の現れなのかもしれません。

ただし、ここで注意しなければならないのは、ソーシャルメディアは「巨大な暴れ馬」だということです。

一度暴れ始めてしまうと、誰も制御が効かなくなってしまいます。

間違った情報を一人一人が拡散してしまった時、今度はSNSでの発信が危険だと感じ、統制すべきという思考に戻ってしまうかもしれません。

情報発信の自由と責任のバランスを持つこの重要性を改めて感じます。