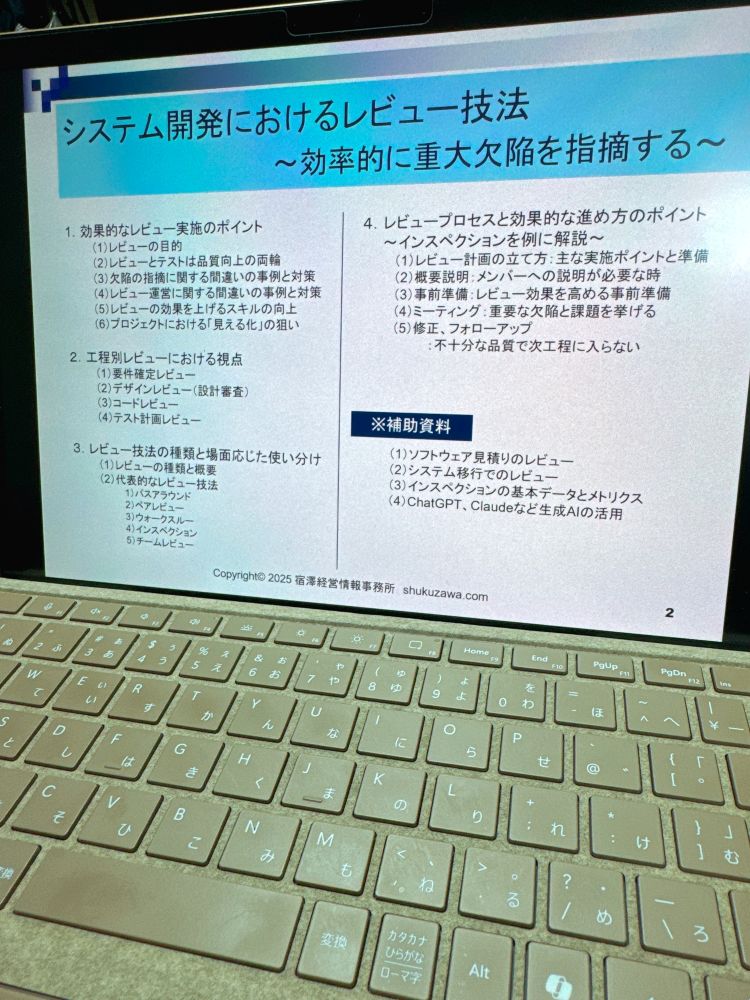

愛知県情報サービス産業協会(AiA)主催の「システム開発におけるレビュー技法」の一日研修をしてました。

会場はコスモウィンズさんで、久々に社長の小代さんともお会いすることができました。

このレビュー技法研修は、早くから生成AIを活用し、内容が大きく変わった研修の一つです。

2年前から生成AIを取り入れており、テキストにはChatGPT等で作成したプロンプトの結果が数多く盛り込まれています。

具体的には、リスクの棚卸し、プロジェクトの問題と課題の整理、スケジュールや予算消費の「見える化」などです。

また、実際にドキュメントやソースコードを渡してレビューの様子をシミュレーションする際にも活用しています。

そのテキストが履歴として残っています。

2年前のテキストをみると、当時はまだグラフや図解を作成することができず、ただ単に文字だけの返答です。内容も今から見ると陳腐でした。

それでも、問いかければ答えが返ってくるということに非常に感動していたものです。

それが2年経った今では、グラフの内容も詳細になり、分析の内容も素晴らしく掘り下げられるようになりました。

特に今年からはClaudeの図解能力が向上したことにより、「見える化」の精度が格段に向上しました。

2年前からの履歴で生成AIの回答結果の変化プロセスを見るのは、非常に楽しくワクワクする体験です。

2年でこれだけ進化するのは、まさに黎明期だからと言えるのかもしれません。

しかし、生成AIにとってどこまでが黎明期なのかはわからない状態です。今でも毎週のようにアップデートの情報が入ってきます。

例えば、アプリ連携と自動化、セキュリティの強化、参照できるデータの多様化、出力結果の進化などです。

生成AIの機能が良い感じで進化すると、それをどのような場面にいかに使って成果を出すのかが大切になってきます。

これからの生成AIの活用における進化は、人間側の活用場面に対する発想力によるところも大きいと感じています。

自分も研修のアップデートや相談場面での活用などで、頭を柔らかくして活用していきたいと思います。