日曜日は来週の本テクノセンターでの「提案書・企画書のための図解手法」研修のテキストの最終確認をしました。

テキスト納期の前日でしたので少し焦ってはいました。

ただ、テキストは先週の段階で完成していたので、簡単な進行確認と時間配分のチェックだけのつもりだったのです。

ところが、テキストをちらっと見た瞬間に修正したい部分が目についてしまいました。

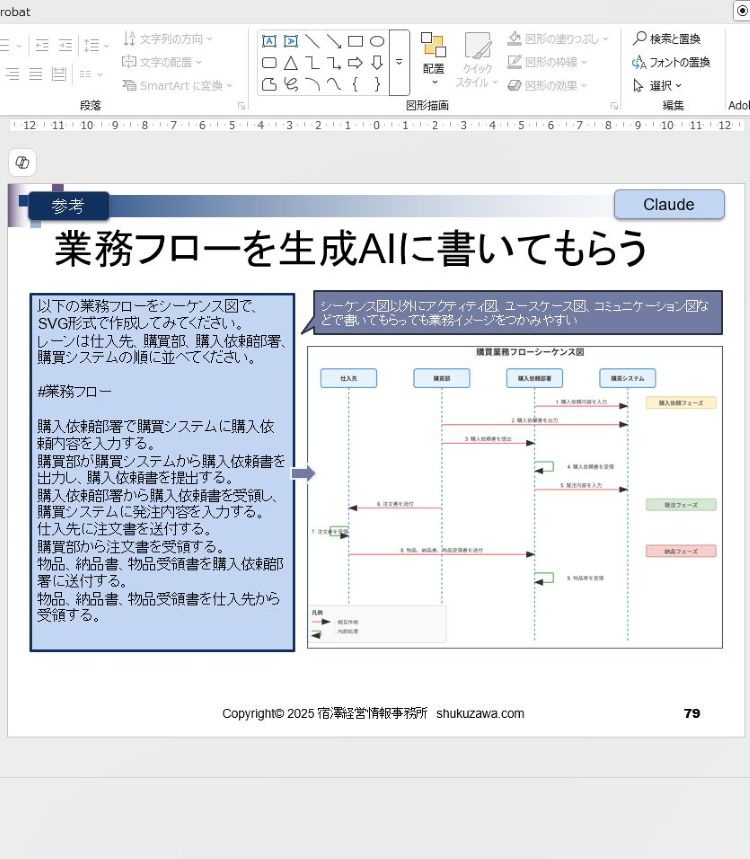

それが生成AIの部分で特にClaudeでの図解部分でした。今回の研修でも肝の部分です。

Claudeは図解がわかりやすいので、今回の研修でも何ヶ所かでその活用事例を紹介していました。

Claudeが今週に「Sonnet4」「Opus4」とバージョンアップしました。

テキストは「Sonnet3.7」で作成していたため、それと比較して図解の進化を目の当たりにしてしまったのです。

「見なければよかった」と思いつつも、Claudeの進化に驚きながら作業を進めました。

図解機能そのものが劇的にアップしたというわけではないようですが、分析の深さが増し、図解が格段にスッキリしました。

例えば「業務フロー図」「マトリックス図」「KJ法の図解」などで、Claudeの図解の例を提示していました。

もっとも効果が表れたのは「KJ法の図解」で、少し感動をしました。

雑多なアイデアから重要なキーワードを抽出し、深く分析を行い、スッキリとした図解に落し込んでくれました。

特に驚いたのは、図解の際に言葉と言葉の間に隠れている、人が洞察するような内容も提示してくれたことです。

その深い考察をもとに情報が構造化され、そこから提案に導くストーリーを図解してくれるわけです。

そのため、自分としては「KJ法の図解」からの最終的な考察に力を注ぐことができます。

これはAIの技術の進化だけでなく、人と協働する際の「分かりやすさ」を演出する架け橋の進化と言えます。

最終的に決断をするのは人ですから、その判断材料を分かりやすく出力してくれることはとても助かります。

正直なところ、何も見なかったことにして、そのままテキストを送ってしまえば今日の仕事はなかったかもしれません。

でも、Claudeの力をここで再確認し、紹介も兼ねてテキストの見直しができたのは良かったと思っています。