日曜日は2つのアイデア発想法のテキストの見直しをしていました。

一つは「業務改善」もう一つは「ビジネスモデル構築」がアイデア発想の利用シーンとなります。

これまでは「業務改善」のアイデア発想法を中心としていましたが、「ビジネスモデル構築」も追加で行っていきます。

基本的に発想法自体として伝えることは大きく変わりません。

自由発想や強制発想、類比発想などで、その収束技法も大きな違いはないです。

ただ、テーマが変わるので、発想法・収束技法を使う場面や、テキストの事例や演習題材が異なってきます。

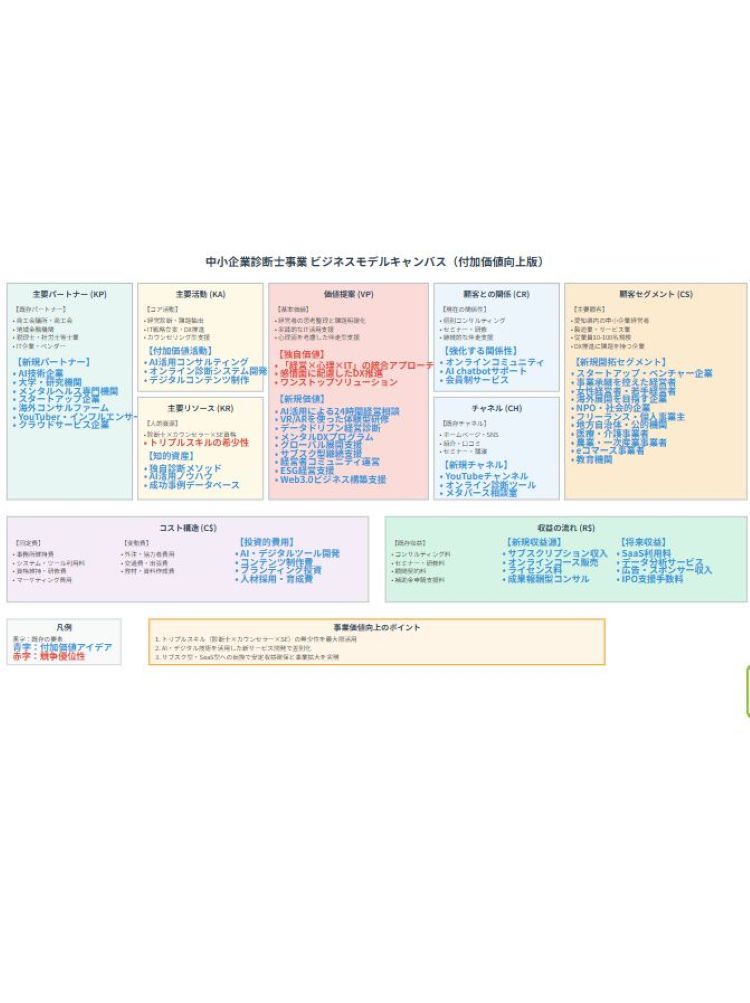

「ビジネスモデル策定」のために演習の流れから全体構成まで、すべてを再構成する必要がありました。

当たり前の話ですね。朝から頭を捻って演習の流れから全体構成を整えました。

もう一つの大きな見直しポイントは、生成AI部分の活用場面の再検討でした。

基本は「アイデア発想」なので、通常のビジネスモデル構築の展開とはやや異なるアプローチを取りました。

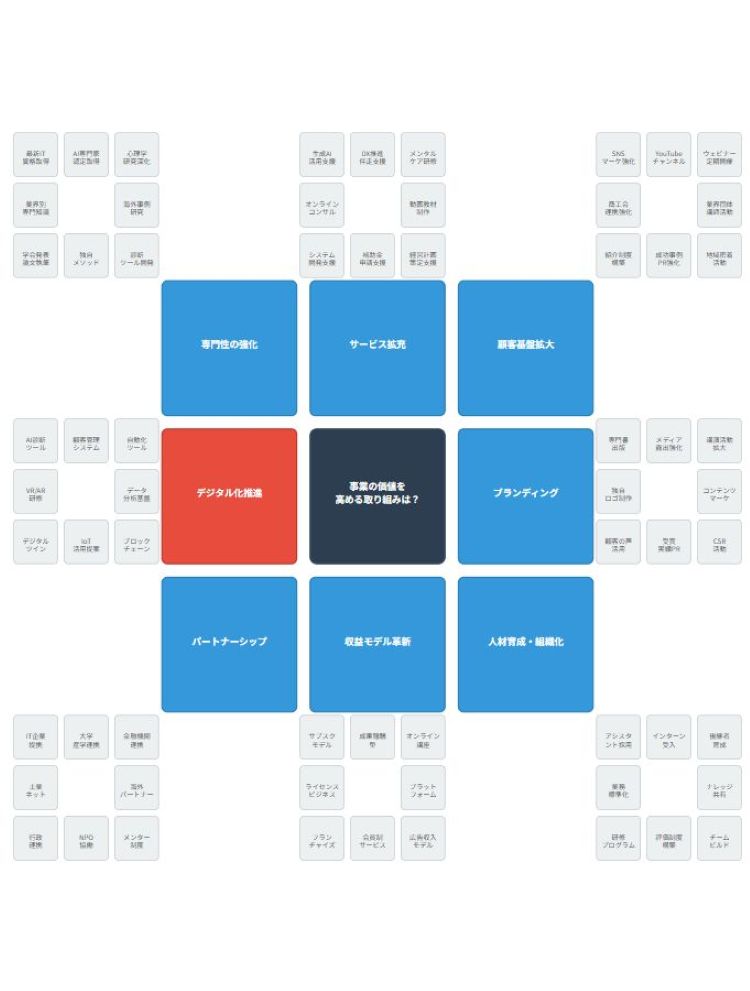

特に重視したのは、収束の段階では、ビジネスモデルの価値を高めるために色々な発想ツールを使って多角的に行うことです。

収束の段階では、ブレスト(自由発想)、マンダラ(強制発想)、シネクティクス法(類比発想)を使います。

そして収束の段階では、2つの手法を組み合わせることにしました。

ボトムアップ的に収束させるKJ法と、フレームワーク(ビジネスモデルキャンバス)に落とし込んでいく方法を演習で行います。

この組み合わせで、自由な発想から生まれたアイデアを段階的に整理し、最終的には実用的なビジネスモデルの形に落とし込めます。

改めて実感したのは、アイデア発想、図解、生成AIの相性の良さです。

アイデア発想は視覚的な整理が非常に重要です。Claudeの図解作成能力は優秀で、複雑なアイデアの関係性を整理してくれます。

基本は手作業で頭を捻り「視点の切り替え」と「図解の整理」を生成AIに助けてもらうとよいです。

研修の見直しが一段落してから、有松絞り祭りに足を運びました。

絞りを見に行くというよりは、出店でビールを飲みながら祭りの雰囲気を楽しむという感じでした。